|

|

| 牛可刚:用“公心”书写的账本 | |

|

|

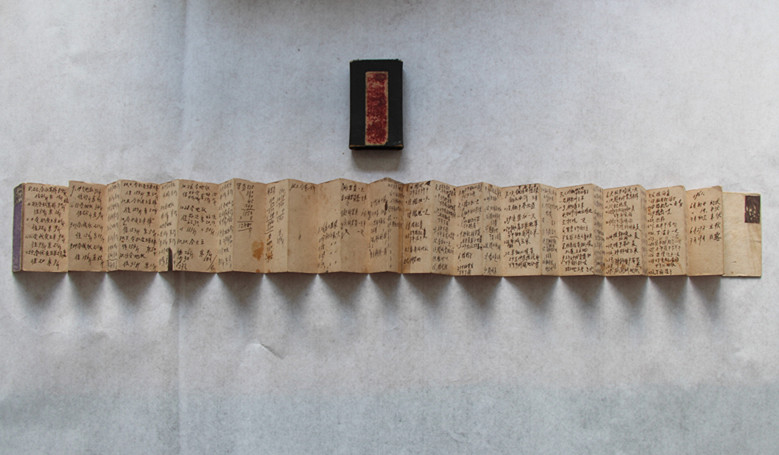

父亲过世后,我和妻子仔细的整理他的遗物,在柜子底部发现了一摞陈旧的账本,我们小心翼翼的抱出来,摊放在桌子上。我轻轻翻开一本巴掌大的笔记账本对妻子说:“这是我爷爷传给父亲的东西,还保留的这么完整”。说到这里,思绪一下子飘到那生产队社员集体吃大锅饭的年代。

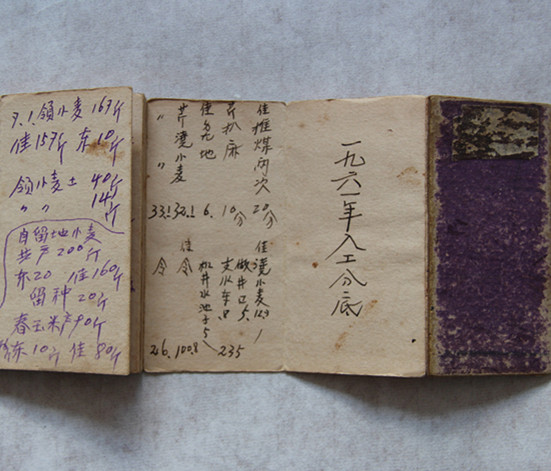

1961年正是三年灾害最盛的一年,每天笼罩在全村人们心头的就是“饥饿”。那时候爷爷在生产队当会计,那时的大队会计就是个总管,什么事也需要管,需要记,其中最重要的一项就是记工分,“工分,工分,社员的命根。”工分是那个年代衡量劳动力的劳动标准,评定好了,保持稳定,能调动社员的积极性;评定不好,造成整个生产队混乱,社员出工不出力。因此爷爷记得很认真,把他的小本子视为 “珍宝”。每天晚上爷爷很晚才回来,回来后就趴在唯一一张桌子上掏出小本子一笔一划的写着记着,这个世界好像只剩下爷爷和记账本。

可每当那时,饥肠辘辘的父亲眼巴巴的看着爷爷,多希望着爷爷从怀里掏出来的是一块地瓜,一把花生…….,所有能吃的动西都想象遍了,但从没见爷爷带回一点东西——除了这个不离身的账本和一身尘土。一天,奶奶在桌子旁补着衣服,对着回来的爷爷说,小子正长身体的时候,你好歹在队里也是管事的,就不能给他从队里拿一点点吃的东西吗?安静的爷爷突然暴怒着吼道:“我记公家的帐那是队里信任我,我能因为这个就把公家的东西能拿到家吗!这是贪污!你是怎么教育孩子的。”吼完后,依旧掏出他的小本本一丝不苟的记了起来,不过手却抖动不停。此后,奶奶再也没有提过类似的事情。 爷爷伏案记账的样子在父亲幼小的心里永远的定格,爷爷临去世时,给已经在村里干会计的父亲留下的话也深深地扎在了父亲的心里:你记的不仅仅是帐,而是你的良心。而这句话也成了父亲一辈子的信条。在我的记忆里,干了二十几年会计的父亲经手的账目不计其数,但从未错过一分钱。也从来没有把村里的一枝笔、一个本子带到家里,每天晚上他也像爷爷一样雷打不动的一笔一画的记着。一天,我问父亲,有必要这么认真吗?父亲用慈祥的目光看着我许久,然后拿出爷爷的账本,抚摸着低语道:“你爷爷常常教我,账本里记得不单纯是账目啊。”当时的我似懂非懂。 时至今日,已快到而立之年的我重新抚摸这一摞泛黄的账本,粗糙的封皮,工整的文字,翔实的内容。账本记下的不仅仅是那些琐碎的柴米油盐,更是一份回忆和对过往的纪念。账本中密密麻麻的字符记录的不仅仅是生活的点点滴滴,还有爷爷和父亲两代人对“公权”不可私用的最质朴的认识。也正是这份“公心”成为了一个村庄的生活变迁,社会不断进步、人民生活水平不断提高、物质文化水平不断丰富的最好见证。 如今我已经成为了一名人民教师,妻子也是镇上的机关干部,我想,我和妻子会一起将这摞账本和这份“公心”永远的传递下去。 |